旅行中的親子對話:從家徽設計到沙丘腳印,留下的不只是風景

旅行中的親子對話:從家徽設計到沙丘腳印,留下的不只是風景

旅行,不只是風景

有人說,旅行是移動中的生活,而親子旅行,是移動中的教養。

這趟日本行,我和兩個兒子一路從城市到海邊,從神社到農村,走過大街小巷、穿過人聲鼎沸的觀光區,也待在只有幾個攤販的小鎮。

在行程表上,這是一趟「家庭暑假旅行」。但對我來說,它更像一場「教養的隱形課程」——課本不會安排、老師不會點名,但每一步路上,都可能發生一場改變彼此的對話。

家徽計畫:把價值觀畫出來

有一天,我們參觀了一座日本城堡。除了壯麗的石牆,我注意到城內的展示牆上,排列著不同家族的家徽。那些圖案,有的像花、有的像箭、有的像動物,每一個背後都有故事。

我靈光一閃:我們家也可以有一個家徽啊!

在回飯店的路上,我提議:「我們來做一個屬於我們家的家徽吧!不只是好看,而是把我們覺得最重要的三個價值畫進去。」

兩個孩子眼睛一亮。

我們先用便利貼,每人寫下自己認為最重要的價值觀,有「誠實」、「努力」、「幽默」、「愛家人」、「探索」、「勇敢」……然後大家投票,選出重複率最高的三個。

接下來,我們在紙上畫草圖:有人畫了盾牌形狀,有人畫了笑臉,有人畫了握著的雙手。畫完後,我用手機拍照,傳給 AI 繪圖工具,瞬間變成一張有質感的彩色徽章。

那一刻,我看到孩子對「價值觀」的感受變得具體起來,不再是爸媽口中抽象的口號,而是我們一起創造的圖像——屬於家的象徵。

織布體驗:身教比言教更有力

在日本的一家小店,我們報名了織布體驗。老實說,對織布我完全沒有天分,手忙腳亂地拉線、壓梭,總覺得自己動作慢半拍。

孩子在旁邊看著,我心裡想:「如果我只在一旁拍照,而不動手,他們可能會覺得這只是他們的事。」於是我乾脆坐下來,跟著一起學。

過程中,日本店員用翻譯機對我說了一句話,螢幕上顯示:「這位爸爸很親切、很溫柔。」

那不是對技巧的稱讚,而是對態度的回應。

我突然意識到,身教的力量,往往在孩子沒說出口的時候發生。當你願意和他們一起嘗試,就算笨拙、就算失敗,也是在告訴他們——挑戰不是壓力,而是一種參與。

沙丘腳印:引路與放手

鳥取沙丘,是這趟旅程中最壯闊的自然景觀。前一晚剛下過雨,沙地踩起來比預期中穩固。孩子原本只打算在高處拍照,但後來被遠方的海吸引,決定要一路走下去看有沒有螃蟹。

沙丘很陡,大約有 45 度角。我走在前面,刻意踩得深一點,留下一串清晰的大腳印,好讓他們踩在我的路上比較安全。前幾步,他們確實跟著走,但當我抵達海邊回頭一看——他們的腳印早就偏離了我的軌跡,各自走出了不同的路線。

我笑了。這不正是人生的縮影嗎?

父母能做的,是先走一段路、確保安全,再讓孩子自己探索。他們不會永遠踩著你的腳印走,但會記得你曾經站在前面。

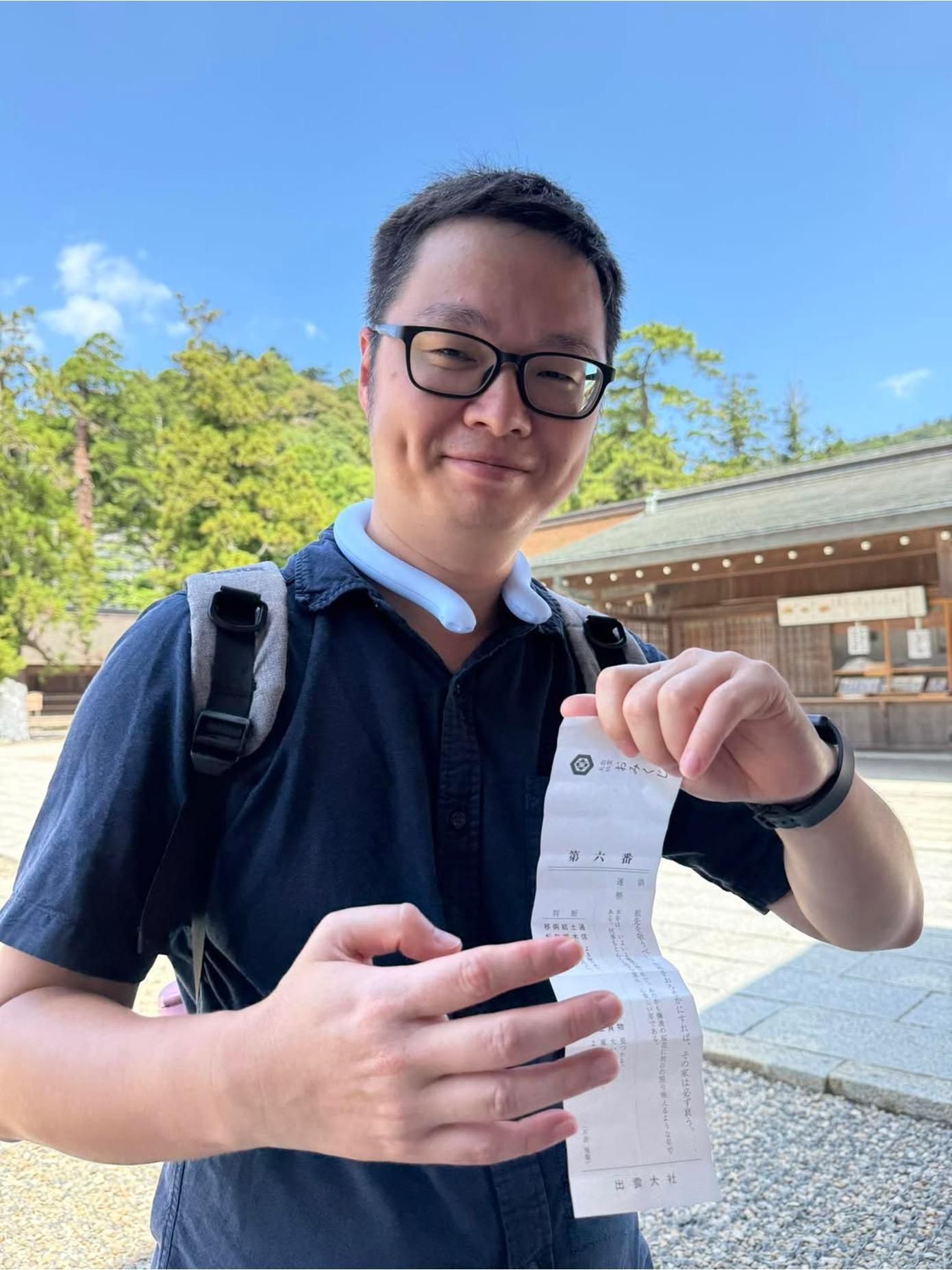

神社抽籤:把好運變成行動

在旅程的前幾天,我們幾乎每到一個神社都會抽籤。大兒子第一次就抽到「凶」,心情頓時低落。我跟他說:「運氣會變的,但要先從心開始。存好心、說好話、做好事。」

接下來的幾天,我觀察他開始主動跟別人打招呼、不再和弟弟鬥嘴。等到我們在另一座神社再次抽籤,他抽到了「小吉」,笑得像中了大獎一樣。

那一刻,他不只是看到籤上的字,而是用自己的行動,驗證了「好運可以被創造」。

我學到的三件事

這趟旅行,讓我在不經意間,對親子教養有了三個更深的體會:

共創,讓價值觀落地

不要只用說的,找方法讓孩子參與,像設計家徽這樣,把價值觀轉成有形的作品。

並肩挑戰,勝過單向指令

當你和孩子一起體驗時,傳遞的不只是技能,而是態度。

先引路,再放手

父母可以規劃安全範圍,提供第一段的引導,但真正的成長,來自孩子自己走的那段路。

來到最後,我想說的是…

回到台灣後,我們把那張家徽印出來,貼在家門旁。每次出門或回家,都會看到它,像是一句無聲的提醒。

旅行中的風景會淡去,但那些一起創造的符號、一起走過的腳印、一起完成的小挑戰,會成為親子關係裡的「暗號」。

我想,等孩子再長大一些,或許會忘記這趟旅行的每一個細節,但他們會記得——爸爸曾經和他們一起在沙丘上奔跑過,一起設計過一個屬於家的徽章,一起相信過「好運是自己造的」。

更多圖解筆記卡牌